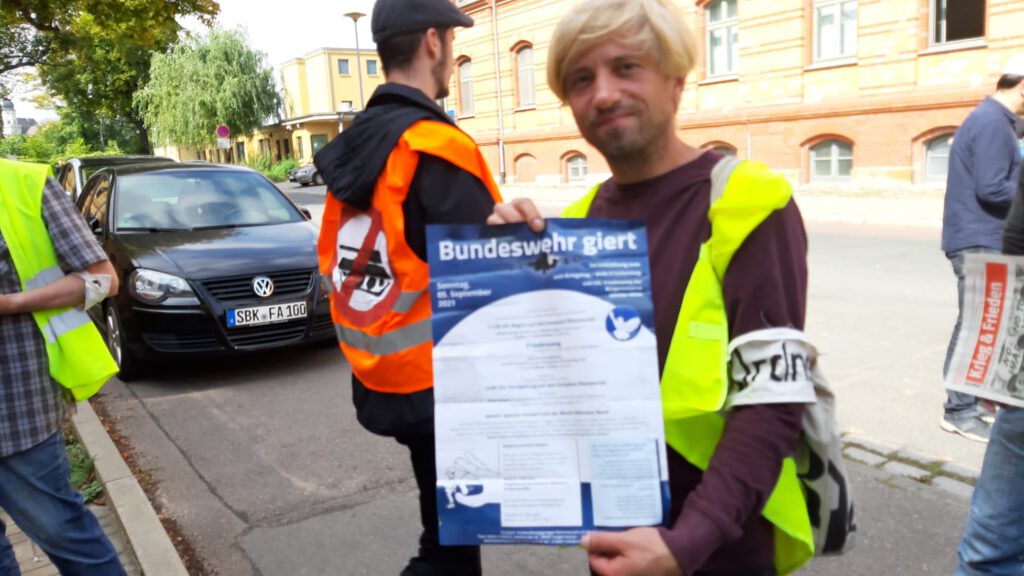

Magdeburg: 5.9.2021: OSTERMARSCH / FRIEDENSWEG mit der BI OFFENE HEIDE in Solidarität mit vielen anderen Friedensbewegungen. „Dann es gibt nur eins: Sag Nein!“: zum Krieg, zum Waffenexport, zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr! Schluss mit der Augenwischerei: in Kriegen gewinnt stets einzig und allein das Kapital.

Aus meinem Redebeitrag zum Friedensweg:

Was unterscheidet Kunst in Friedens- und Kunst in Kriegszeiten? Diese Frage berührt einen, vielleicht sogar den existentiellsten Kern von Kunst im allgemeinen. Wir stehen heute vor dem Theater Magdeburg. Hier habe ich drei Jahre als Chefdramaturg für Schauspiel politisches Theater gemacht. Und natürlich ist Theater mein Leben, Theater ist für mich der Ausdruck vom Willen in der Welt zu wirken: als Spiegel oder als Vergrößerungsglas gesellschaftlicher Kritik und ihrer kollektiven Erfahrung im Moment der Wahrnehmung durch ein Publikum. Und genau um dieses Spannungsverhältnis dreht sich die darstellende Kunst. Eine gesellschaftliche Erfahrung wird im Spiegelbild der Fiktion plötzlich kollektiv erfahrbar, der Zuschauer erlebt sich selbst und seine Beziehung zur Welt in kritischer Distanz über die Bande der Theaterbühne.

Aber wie unterscheidet sich Theater in Zeiten des Friedens und Theater in Zeiten des Krieges? Ich mache das beispielhaft an zwei Begebenheiten fest: der österreichische Theaterautor Thomas Bernhard beschreibt in seinem letzten Theaterstück „Heldenplatz“ den, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, im Verborgenen, ungebrochenen Antisemitismus seiner österreichischen Zeitgenossen. Der Heldenplatz in Wien war jener berühmt berüchtigte Ort, an dem der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich während der Nazizeit besiegelt wurde. Der Krieg war zwar, als Bernhard das Stück schrieb, längst vorbei, aber in den Köpfen jener Altnazis und Antisemiten noch lange nicht. Es war also nicht verwunderlich, dass Bernhards Stück bei seiner Uraufführung Mitte der 1980er Jahre einen Skandal provozierte. Das österreichische Publikum sah sich mit sich selbst konfrontiert. Und mitten im Publikum, damals bei der Premiere, saß jener junge Faschist, der später als FPÖ-Politiker über die Ibizza-Affäre gefallen und mittlerweile auch verurteilt ist. Der Hass in den Augen des damals jungen Mannes, von einer Kamera festgehalten, macht deutlich, der Theatermacher Bernhard – der in einer kleinen Glosse mal über einen Theaterautoren geschrieben hat, der jedem Zuschauer, der an der richtigen Stelle nicht zu lachen wusste, mit einem Maschinengewehr einen tödlichen Schuss verpasst hatte -, so hatte Bernhard also voll ins Braune getroffen. Theater in Friedenszeiten bedeutet, das Verdeckte offenzulegen, den Finger in die Wunde, die Gesellschaft kritisch zu befragen. Theater wird in so einem Moment zur Selbstvergewisserung – für Theatermacher wie Zuschauer gleichermaßen. Kunst rüttelt an den Selbstverständlichkeiten in Zeiten des Friedens. Sie negiert die Gegenwart, wenn der Bruch zwischen den gefühlten und wirklichen Zuständen unserer Welt zu weit auseinander driftet. Sie ist verzerrtes Spiegelbild. Sie appelliert an die Fantasie in den Köpfen und gleicht sie im kollektiven Erfahrungsprozess mit der Gegenwart ab. Kunst im Frieden ist Kritik an den herrschenden Verhältnissen.

Anders ist es in Kriegszeiten: zwar ist auch hier die Grundsituation gleich: die Bühne spiegelt das Befinden seiner Zuschauer. Aber doch funktioniert es hier anders. Ich mache das am Beispiel der Uraufführung von Jean Anouilhs „Antigone“ 1942 im besetzten Paris fest. In seiner Autobiografie übertitelt Anouilh das Kapitel, in dem er von der Uraufführung berichtet, wie folgt: „Das Theater in der Kälte“. Das besondere an diesem Titel, er beschreibt doppelbödig die Uraufführungssituation, die einerseits im bitterkalten Winter und andererseits während des gesellschaftlichen Klimas des Krieges während der Besatzungszeit stattfand. Was macht das so besonders: erst einmal erzählt Anouilh den antiken Strang der Antigone im Gewand brechtischer Entfremdung: die Figuren wissen darum, dass sie Teil einer Geschichte sind, die gerade aufgeführt wird. Sie gaukeln keine Realität vor. Damit werden die Beziehungen der Figuren auf ihre Mechanismen zurückgeführt, für die sie stehen. Die Erlaubnis das Stück aufzuführen, verdankt der französische Dramatiker dem Umstand, dass für die deutschen Besatzer die Aufführung eines antiken Dramas keine Gefährdung darstellte – das Kunst überhaupt gefährlich werden kann, ist natürlich ein gutes Zeichen. So trafen sich also die Menschen im bitterkalten provisorisch zurechtgezimmerten Theatersaal, rückten wärmend zusammen. Was sie sahen, war oberflächlich gesehen, das Drama um die junge Königstochter, die sich für Recht der Familie über Verbote im Wissen um die Strafe dafür hinwegsetzt und daraufhin vom eigenen Onkel aus symbolischen und politisch strategischen Gründen zum Tode verurteilt wird, mit der Begründung, dass Widerständige zugunsten einer pragmatischen Ordnung zu weichen hätten – und nur so könne der Frieden in der Stadt erhalten werden. Ein klassischer tragischer Konflikt. Was das Publikum in der Uraufführung aber wirklich zu sehen bekamen, fand in der Fantasie, in den Köpfen der Zuschauer statt: es war die schreckliche Gegenwart jener, die sich entschieden, entweder Kollaborateure zu sein und bereit dafür waren, ihre Landsleute notfalls zu verraten und jener, die in der Résistance, im Widerstand in den sicheren Tod zu gehen bereit waren. Plötzlich spiegelte das Theater jenes Dilemma der Menschen wieder, das ihren Alltag prägte. Für den Widerstand in den Tod oder die eigenen Mitmenschen auszuliefern, pragmatisch gerechtfertigt, aus Angst vor dem Tod. Ordnung oder Chaos. Ein Umstand, den gerade die französische Intelligenz massiv zum Thema machen musste. Aber für die Zuschauer galt an diesem bitterkalten Abend: die eigene mit ihrem Schrecken vollgesogene Alltagsrealität fand sich wieder in dem, was da auf der Bühne stattfand. Plötzlich rücken die Menschen im Theater der Kälte zusammen, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Sie wussten, was der Sitzplatznachbar, die Nachbarin gerade sahen. Jeder einzelne war damit nicht allein. Plötzlich war das eigene zu erduldende Dilemma im Gewand einer griechischen Tragödie gefasst und wurde zu dem was es war, was Krieg ist: eine menschliche Tragödie. Die eigene Situation reflektiert zu bekommen, das eigene moralische und existentielle Dilemma stellvertretend zu erfahren, das leistet Kunst im Krieg: die Selbstvergewisserung einer Gemeinschaft, in der die Menschen eben nicht allein sind.

Während in Friedenszeiten Theater Gesellschaft durch Kritik negiert, schafft Theater in Kriegszeiten ein Zusammenwachsen, weil hier der es ist Krieg, der eine Gesellschaft negiert, weil er sich von Tod und Zerstörung ernährt. Und in all diesem Schrecken, verbindet Theater als gemeinschaftliches Erlebnis das unmittelbare Leid: Fiktion und Gegenwart werden identisch – Theater appelliert hier an das Positive, in dem es das Leid aller teilbar mitteilt.

Ich möchte an dieser Stelle noch auf die gegenüber sich befindende Friedenstafel aufmerksam machen. Die an dieser Tafel befindlichen Aushänge sind immer wieder Gegenstand mutwilliger Zerstörung. Ein Zeichen dafür, dass es Menschen gibt, die offenbar kriegsähnliche Zustände herbeisehnen und gerade deshalb hat Theater in Friedenszeiten seine Rolle zu spielen, nicht still zu schweigen, sondern laut gegen den Krieg, den Faschismus, den Rassismus und den Antisemitismus auf den Brettern, die die Welt bedeuten, anzuspielen.